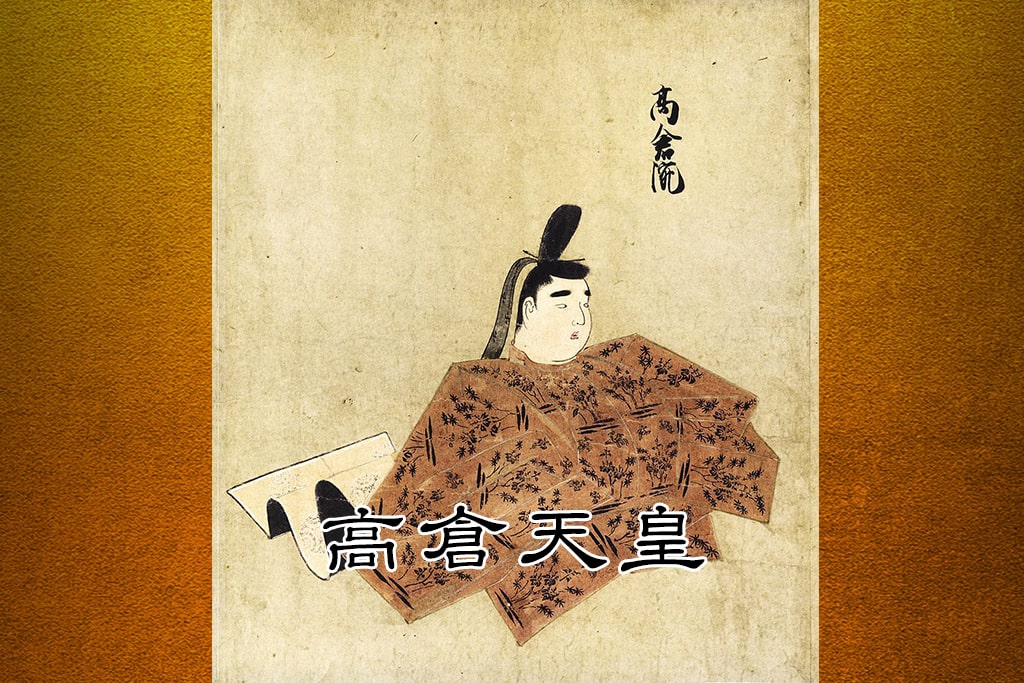

第80代高倉天皇は、この時代の実力者である平清盛の義理の甥です。

平安末期の平家の盛衰の中で生きた高倉天皇と、その中宮(妻)徳子についてご紹介します。

高倉天皇即位と中宮徳子

高倉天皇は第77代後白河天皇の第7皇子で、わずか8歳で即位しました。

後白河天皇の後を継いだ第一皇子の二条天皇が在位わずか8年で亡くなり、二条天皇の皇子の六条天皇の任期もわずか4年しかも5歳で、高倉天皇に譲位するという前代未聞の交代劇でした。

天皇親政を推し進める人々が擁立したのが六条天皇だったのですが、院政を行いたい後白河法皇と平清盛たちが強引に即位させたのが高倉天皇です。

そして即位から3年後、11歳になった高倉天皇に、15歳の徳子が入内します。

徳子は平清盛の娘で、7年後には待望の皇子・言人親王(のちの安徳天皇)が誕生します。

安徳天皇が産まれた翌年に実父の後白河法皇と、義父の平清盛が対立し、最終的に後白河法皇が鳥羽殿に幽閉されることになってしまいます。

これによって平清盛は完全に政権を掌握することになり、高倉天皇ともバランスと取りつつ政治を動かしていた時期でもありました。

しかし高倉天皇が即位して11年、やっと自分で政治を考えることができるようになった歳に、安徳天皇に譲位してしまいます。

これは清盛の手前、自分から身を引いた方がいいと判断したのか、またそれから一年後に亡くなっているので、病気を理由にあらかじめ譲位したのではないかともいわれています。

実は高倉天皇が亡くなった年に、平清盛や近習の公家なども次々と病死しています。

平清盛の死因の一つがマラリア(蚊が媒体して伝染する)だという説もあるので、高倉天皇も同じ病気だったのではないかという説もあります。

中宮徳子の生涯と平氏の没落

高倉天皇と徳子の子の安徳天皇が3歳で即位し、高倉天皇は上皇になりました。

後白河法皇と清盛の確執に誘発されたのか、法皇の先妻の息子である以仁王と源頼政が、平家に反旗を翻します。

これはすぐに鎮圧されたのですが、間もなく以仁王の令旨を受け取っていた源頼朝や源義仲(木曽義仲)が相次いで挙兵します。

その翌年、高倉上皇と平清盛が相次いで亡くなり、徳子は「建礼門院」という号で呼ばれるようになります。

源氏が攻めてくる中、大黒柱である清盛を失った平家は、一気に衰退の道をたどります。

倶利伽羅峠の合戦に敗れ、木曽義仲が都に近づいて来たことで、平家は揃って都を落ちることになりました。

そして最後の壇ノ浦の合戦で、安徳天皇は三種の神器とともに入水し、平家は滅亡することになります。

しかし結局徳子だけは助け出され、出家して尼になり先に逝った平家の人々の菩提を弔いながら余生を過ごしたと伝えられています。